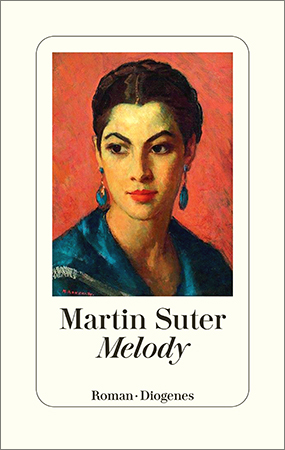

Martin Suter mal drei. Ein halbrunder Geburtstag (der 75.), sein Leben als Film (»Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit«, ab sofort auf DVD) und ein neuer Roman: Hochsuggestiv, rätselhaft und mit großer Eleganz läuten der Schweizer Erfolgsautor und sein klingender Titel »Melody« das Buch-Frühjahr ein. Foto: Marco Grob.

Nach dem Tod seines Vaters muss sich Tom, der zwei Master of Law hat, aber nie für seinen Lebensunterhalt aufkommen musste, selbst erhalten. Gegen Kost, Logis und ein hohes Gehalt soll er den Nachlass des nunmehr sterbenskranken Alt-Nationalrats Dr. Stotz beschönigen, den ein düsteres Geheimnis umweht: Vor vierzig Jahren verschwand seine große Liebe Melody kurz vor der Hochzeit scheinbar spurlos und Dr. Stotz hörte nie auf, nach ihr zu suchen (und sie zu porträtieren). Doch was Tom im Archiv ausgräbt, wirft ein anderes Licht auf den alten Herrn.

Wir sprachen mit Martin Suter über Identität, trügerische Erinnerungen, Liebe, den EU-Korruptionsskandal, späte Vaterschaft, Glauben und den Verlust seines Sohnes, der 2009 bei einem Unfall ums Leben kam.

Buchkultur: Identität ist das große Thema Ihrer Bücher, auch das Ihres neuen Romans »Melody«. Dessen Protagonist Dr. Stotz scheint ein anderer zu sein, als er vorgibt. Wie wenig kennen wir die anderen, einander? Wie sehr oder wenig uns selbst?

Martin Suter: Ich glaube, man kennt weder sich selbst noch den anderen sehr gut. Das ist ja auch das Spannende. Ich finde alle Figuren meiner Bücher in mir drinnen. Man entscheidet sich dann für die eine oder andere beim Schreiben.

Welche Figuren finden Sie in sich selbst?

Eigentlich alle. Das können auch sehr unangenehme Leute sein, und trotzdem findet man die. Ich habe immer wieder Gespräche mit Leuten, die sagen, wie es sei, sich in jemanden hineinzuversetzen. Ich mache das nicht. Ich hätte das auch nicht gerne, wenn man sich in mich hineinversetzt. Aber man hat alles in sich. Hoffentlich die Mörder und Betrüger klein und die Retter der Menschheit groß.

Dr. Stotz will, dass Tom seinen Nachlass beschönigt. Wie sehr belügen wir uns selbst? Und ist die Lüge, sind die Lebenslügen, manchmal auch eine Art Gnade?

Ja, sich selbst und auch andere zu belügen, ist manchmal rücksichtsvoll. Ich unterscheide immer zwischen lügen und nicht die Wahrheit sagen. Das sind verschiedene Sachen. Nicht die Wahrheit sagen finde ich sehr oft ganz o.k. Als ich meine Frau kennenlernte, hat sie immer die Wahrheit gesagt und immer gesagt, was sie dachte. Das hat mich beeindruckt. Aber es ist nicht der Weg des geringsten Widerstands, den ich lieber habe.

Wann ist es gerechtfertigt, nicht die Wahrheit zu sagen?

Wenn die Wahrheit, die man jemandem sagt, verletzend wäre. Das ist natürlich ein subtiles Spiel. Unsere Tochter ist noch sehr jung, sechzehneinhalb, da ist die Wahrheit manchmal zu schmerzhaft, als dass man sie sagen will.

In welchen Fällen zum Beispiel? – Ich habe übrigens eine Tochter, die genauso alt ist.

Ja, dann wissen Sie, wovon ich rede. Ach, es gibt ja so pädagogische Wahrheiten: Schau nicht acht Stunden am Tag auf irgendeinen Bildschirm. Und manchmal weiß man ja, wenn man von der Tochter auch hier belogen wird oder wenn sie auch nicht die Wahrheit sagt. Und manchmal ist es angesagt, das nicht zu enthüllen, dass man weiß, dass sie nicht die Wahrheit sagt. Man durchschaut ja auch oft andere Leute. Aber man sollte ihnen aufgrund dessen nicht die Maske vom Gesicht reißen, sondern sie ihnen lassen.

Das finde ich sehr schön, denn: Was ist überhaupt die Wahrheit? Gibt es überhaupt eine Wahrheit, die Wahrheit? Jeder beharrt doch auch im Kleinen auf seiner Wahrheit.

Ja, genau, auch im Großen. Mit den Erinnerungen verhält es sich ähnlich. Ich lebe seit fast 45 Jahren mit meiner Frau zusammen. Wir haben die gleiche Vergangenheit, aber erinnern uns manchmal ganz anders daran. Meine Frau erinnert sich an Dinge, die ich total vergessen habe – und umgekehrt. Schon daran sieht man, dass die Wahrheit etwas sehr Individuelles ist.

Sind die Erinnerungen trügerisch?

Ja, das glaube ich schon. Und man schönt sie sich ja auch, oder? Es gibt glückliche Erinnerungen, die, wenn man zurückfahren würde mit einem Zoom, gar nicht so glücklich gewesen sind. Aber das Vergessen hilft ja, die Erinnerung zurechtzuformen. Das benütze ich beim Schreiben so gerne: Wenn ich mich geographisch und zeitlich weit von dem entferne, was ich beschreibe, wird das viel genauer. Denn das, woran ich mich noch erinnere, ist vielleicht das Bild, das ich davon vermitteln will. Ob es das Wesentliche ist, weiß ich nicht. Denn das Wesentliche ist ja auch wieder etwas Individuelles.

Ist die Fiktion realer oder glaubwürdiger als die Wirklichkeit? Kommt man der Wahrheit in der Fiktion näher, als es bloße Fakten können?

Ja, das glaube ich fest. Die Fiktion ist sehr oft wahrer als die Wahrheit. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass Biografien, und vor allem Autobiografien, meistens sehr fiktiv sind, auch wenn das nicht immer beabsichtigt ist. Stotz dagegen will, dass man ihn ein bisschen anders darstellt. Es gibt viele, die denken, dass sie sich ganz authentisch beschreiben. Und jemand, der die Autorenschaft genau kennt, sagt dann: Um Himmels willen, so sieht der sich?

Sieht man sich nicht selbst auch immer anders, als die anderen einen sehen?

Genau, hier schließt sich der Kreis: Das ist der Beweis, dass man sich selbst auch nicht kennt.

Was sieht Stotz in Tom? Sieht er in ihm eine Art jüngere Version seiner selbst? Ist Tom jemand, der er selbst unter anderen Umständen gerne gewesen wäre? Er wünscht ihm ja zumindest eine ebenso große Liebe, wie er sie erlebt hat, und versucht, ihn mit seiner Großnichte zu verkoppeln.

Stotz geht ja so weit zu sagen, er sei eigentlich ein Künstler. Was ja vielleicht auch nicht ganz der Wahrheit entspricht. Aber Tom ist ein Bummelstudent. Das hat sich Stotz nie erlaubt oder hätte es sich nie leisten können. Stotz hat diese ganzen Karrierevorschriften befolgt.

Auch das Militär war eine Art Sprungbrett für ihn in andere Karrieren.

Das war damals, zu Dr. Stotz’ Zeiten, in der Schweiz sehr wichtig für die Karriere.

In Österreich hat das Militär keinen so hohen Stellenwert.

In der Schweiz auch nicht mehr so. Wobei ich seit dem Ukraine-Krieg die Rekruten wieder sehr viel selbstbewusster herumgehen sehe. Jetzt hat das Militär wieder mehr Akzeptanz. Ich war ja damals für die Abschaffung der Armee.

Wie stehen Sie jetzt dazu?

Ich wäre immer noch für die Abschaffung. Aber wir haben dann immer gesagt: Es gibt doch gar keine Kriege mehr in Europa. Der Ukraine-Krieg ist nun ein starkes Argument für die Armee-Befürworter geworden.

Sie wurden vor Kurzem 75, sind kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Hätten Sie sich je vorstellen können, dass es in Europa nochmals Krieg geben würde? Und daran anschließend: Tom war zwar ein Bummelstudent, aber er hat mehrere Abschlüsse, ist sehr gut ausgebildet. Dennoch findet er keinen adäquaten Job, bis er bei Dr. Stotz unterkommt. Welche Welt hinterlassen wir unseren Kindern? Angesichts von Krieg, Klimakatastrophen, Arbeitslosigkeit usw.: Haben Sie Sorgen um die Zukunft Ihrer Tochter, unserer Kinder und Jugendlichen?

Was die Arbeitslosigkeit betrifft: Inzwischen würde Tom vielleicht deshalb keinen Job finden, weil in der Schweiz beinahe Vollbeschäftigung herrscht. Als ich zwischen 20 und 30 war, habe ich immer wieder wunderbare und hochbezahlte Jobs weggeschmissen. Aber nie hat jemand in unserem Freundeskreis Angst gehabt, keinen Job mehr zu finden. Das war gar kein Thema. Man konnte die Welt entdecken gehen, ein Jahr lang nicht arbeiten usw. Aber so ab 2000 sind die jungen Leute so brav geworden. Das fand ich beinahe tragisch. Also diese Sorge wegen der Arbeitslosigkeit hatte ich nie. Aber wie kriegt man das hin, dass die Menschen auf der Welt ein einigermaßen ausgeglichenes Chancenangebot haben? Das wird immer ein Problem bleiben, aus dem große Konflikte entstehen. Und die Umwelt ist ein anderes großes Problem. Das vergisst man immer wieder oder man verdrängt es. Es kann passieren, dass Venedig oder New York plötzlich unter Wasser sind. Das ist offenbar nicht mehr Utopie, sondern eine echte, handfeste Gefahr.

Um nochmals auf Ihren 75. Geburtstag zurückzukommen: Wie verändert einen das Alter?

Man spürt es schon. Man wird ein bisschen weniger rüstig. Ich habe nie Probleme mit den runden Geburtstagen gehabt wie viele meiner Freunde, die, als sich ihr dreißigster Geburtstag näherte, Depressionen bekamen und dachten: Jetzt bin ich alt. Ich hatte erst mit dem Siebzigsten ein bisschen ein Problem, weil der nächste runde Geburtstag eben der achtzigste ist.

Sie wurden, durch Adoption, relativ spät Vater. Wie hat die Vaterschaft Sie verändert?

Sehr spät, ja. Das ist eine Riesenveränderung. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie grundsätzlich die Veränderung ist und bleibt. Es gibt wirklich ein Leben vor und nach der Vater- und Mutterschaft bei meiner Frau und mir. Ich kann nicht sagen, was es nicht verändert hat. Angefangen von praktischen Details: Ich stehe immer noch am Morgen auf und mache einen Snack für meine Tochter. Ich habe neue Freuden und neue Sorgen. Und man ist ein bisschen weniger auf sich selbst bezogen. Es ist etwas Wunderbares. Wir hätten das sehr viel früher machen sollen.

Aber späte Vaterschaft hat ja auch Vorteile, oder? Ist man als etwas älterer Vater nicht sehr viel gelassener?

Nein, das Gegenteil ist wahr! Früher, auf dem Spielplatz, da bin ich schon gerannt, wenn die Kinder auf die Leiter zugingen – und die jungen Väter und Mütter blieben noch sitzen, wenn die Kinder schon auf der obersten Stufe standen.

In dem auch sehr berührenden Film »Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit«, der auch auf DVD erhältlich ist, sprechen Sie über den Verlust Ihres Adoptivsohnes.

Ja, ich mache das sonst nicht öffentlich, aber das ging nicht anders. Meine Tochter war ja dabei, und die ist immer sehr unbefangen mit diesem Thema und hat sofort darüber gesprochen. Das ist für sie kein Tabuthema, und da musste ich auch mitreden.

Darf ich Sie fragen: Wie präsent ist Ihr Sohn nach wie vor für Sie?

Ach, sehr, sehr, jeden Tag.

Michael Köhlmeier, dessen Tochter verunglückte, sagte auch, dass sie nach wie vor ganz präsent in seinem Leben wäre und dass der Schmerz bleiben würde wie ein dunkler Freund. Und dass es ja auch seltsam wäre, wenn es nicht so wäre, denn so würde er sich ja auch immer an sie erinnern. Und so bliebe sie auch präsent und hier.

Ja, ja. Das denke ich auch genauso. Der Schmerz geht nicht weg. Man muss lernen, damit zu leben. Früher wurde ich oft gefragt, ja, das hat dich jetzt vielleicht gestärkt. Und ich sage immer, ich will auf keine Art und Weise auch nur den geringsten Vorteil in dieser Katastrophe sehen. Es gibt keinen Vorteil, das ist eine bleibende Katastrophe. Michael Köhlmeier wird das Gleiche denken und sagen.

Natürlich, denn wenn es anders wäre, hieße das ja, dass Leiden einen Sinn macht, und das würde ich niemals unterschreiben.

Ja, klar, natürlich, deswegen wehre ich mich auch immer gegen die literarische These, dass man gelitten haben muss, um ein Buch schreiben zu können.

Auch für Ihre Tochter ist Ihr Bruder nach wie vor sehr präsent?

Ja, ja, natürlich. Sie spricht sehr oft von ihm.

Sie sagten auch, dass Ihnen nach dem Verlust Ihres Sohnes der Glaube abhanden gekommen sei?

Na ja, das mit dem Glauben ist etwas Schwieriges. Ich würde gerne glauben und habe es immer wieder versucht. So ganz ungläubig bin ich ja nicht. Aber mich auf einen Gott zu verlassen, wie das meine Großmutter konnte – das kriege ich nicht hin. Ich beneide die Leichtgläubigen. Es gibt ja viele hochintelligente Leute, die gläubig sind. Ich habe früher einmal den Abt des Klosters Einsiedeln gebeten, dass er mir jemanden empfiehlt, den ich befragen kann. Er hat mir den Organisten des Klosters zugeteilt, der später leider nach Rom berufen wurde, weil er so gut spielte. Und ich fragte ihn, wie er es geschafft hätte, zu glauben. Und er sagte: So tun als ob. So tun als ob und das lange. Und wenn man lange so tun würde als ob, dann würde man plötzlich richtig anfangen zu glauben. Ich fand, dass das ein guter Trick ist. Aber bei mir hat er noch nicht so ganz hingehauen.

Hadert man mit Gott, wenn einem so etwas passiert?

Ja, ja, natürlich. Selbst wenn man nicht an ihn glaubt.

Mit Michael Köhlmeier habe ich auch einmal über das Schreiben als Handwerk gesprochen. Es gibt ja den Genie-Begriff aus der Romantik: Dass man sich hinsetzt und dann kommt die Muse und die Feder fließt ganz von alleine. Michael Köhlmeier lehnt diese Vorstellung ab: Er setzt sich jeden Tag zumindest zwei Stunden an den Schreibtisch und egal, was dabei herauskommt: Es wird gearbeitet und geschrieben.

Ja, ja, wenn ich an einem Roman bin, geht es mir genauso. Es ist eine Arbeit. Ich habe mich immer geärgert über diese Mystifizierung des kreativen Prozesses und der Eingebung – woher nehmen Sie Ihre Inspiration? Ich antworte immer: Mich inspiriert das Schreiben, nicht ein blühender Pfirsichbaum, unter dem ich mit einem Strohhalm im Mund liege. Es ist für mich ein Handwerk wie ein anderes auch. Deswegen sage ich immer, dass ich alles ausprobieren möchte. Deshalb habe ich auch den biografischen Roman über Bastian Schweinsteiger geschrieben. Das war ein Experiment und ein Risiko. Ich würde es jetzt nicht mehr machen. Es war eine Heidenarbeit. Aber ich bin froh, dass ich es getan habe. Ich mache auch Songtexte und journalistische Texte, habe früher viele Werbetexte gemacht.

Unter anderem in Wien! Wo genau war das?

Es war in einer Querstraße der Mariahilferstraße. Und noch etwas näher am Westbahnhof habe ich eine Zeitlang gewohnt. Ein befreundeter Texter hatte eine kleine Wohnung dort gekauft, die er mir überlassen hat. Wenn ich spät von der Arbeit nach Hause kam, musste ich immer an einer kurzgeschürzten Dame vorbeigehen, die in unserem Hauseingang stand, und wir haben uns schon als alte Freunde begrüßt. Zuerst hatten wir in der Hinterbrühl mit einem anderen Werber eine alte Jugendstilvilla gemietet. Das war schön, aber unglaublich weit, jeden Tag nach Wien zu fahren.

Um auf Ihr Buch zurückzukommen: Dr. Stotz sagt Tom, dass es nur einmal im Leben diese besondere, große Liebe gäbe, der der erste und letzte Gedanke des Tages gilt. Lange Partnerschaften und Ehen sind ja heute nichts Selbstverständliches mehr. Was ist es, das Sie und Ihre Frau miteinander verbindet, einander aushalten lässt?

Liebe hilft sehr dabei. Auch Respekt und Toleranz. Alle diese abgegriffenen Eigenschaften, die auch sonst in jeder Beziehung – das muss nicht immer eine Liebesbeziehung sein – von Vorteil sind. Man darf nicht nachtragend sein. Für mich war das Wichtigste die Einsicht, dass man nichts verpassen kann im Leben. Und jetzt, wo ich einen halbrunden Geburtstag hatte und zurückschaue, habe ich nicht das Gefühl, ich hätte etwas verpasst. Ich habe nicht oder nur kurze Zeit so gelebt, wo ich gedacht habe: Wie viele schöne Frauen entgehen mir da, wenn ich mich jetzt fest binde, oder wie viele tolle Partys. Dieses »Ich verpasse etwas« – anstatt zu denken, dass ich sowieso den Rest des Lebens dafür brauche, die andere kennenzulernen. Lieber lerne ich doch diese Frau, die ich liebe, genauer kennen, und mich selber auch, als dass ich schaue, ob eine andere auch hübsche Beine hat. Wenn man mich nach einem Lebensmotto fragt, dann sage ich immer: Man kann nichts verpassen im Leben. Es passieren Milliarden von Dingen gleichzeitig. Und nicht einmal zwei davon kann man zur gleichen Zeit machen. Und das hilft. Nicht unbedingt der Tiefe der Liebe, aber der Nachhaltigkeit der Liebe hilft es.

Wenn man immer Angst davor hat, etwas zu verpassen, dann verpasst man es erst recht.

Ja, dann verpasst man alles.

Dr. Stotz möchte, dass sich die Nachwelt auf eine ganz bestimmte Weise an ihn erinnert, anders, als er vielleicht war, zumindest sagt er das am Anfang des Romans. Ob und was er wirklich will, ist eine andere Frage. Wie möchten Sie gerne in Erinnerung behalten werden?

Das Problem vom Stotz habe ich nicht. Also von mir aus kann man sich an mich erinnern, wie ich war. Denn unterm Strich überwiegt das Unsympathische, mit dem ich mich befasst habe, nicht. Beim Stotz ist das ein bisschen anders. Der Stotz wäre eigentlich für meine Generation und meine Kreise der Inbegriff eines unsympathischen Mannes. Er weiß und findet das ja auch. Und vielleicht möchte er nicht so unsympathisch in Erinnerung bleiben, und da gibt es natürlich ein paar Skelette in seinem Archivkeller. Daher gibt er den Auftrag, die in den Schredder zu tun. Und Sie haben recht: Will er das überhaupt? Oder will er eigentlich, dass alles rauskommt, dass sein furchtbares Geheimnis an den Tag kommt?

Tom glaubt, in der Nacht Schritte gehört zu haben. Und er fragt sich, ob es sein kann, dass jemand, an den man so lange intensiv denkt, tatsächlich präsent wird. Haben die Erinnerungen eine solche Macht?

Ich weiß nicht, ob man es bewusst machen kann. Aber unbewusst passiert das vielleicht schon. Ich wollte in der Geschichte ein bisschen Transzendenz bewahren und auch eine Fährte streuen. Ich weiß schon, wer da gekommen ist. Aber mir hat diese Vorstellung gefallen. Und ich weiß schon, dass man eine Erinnerung sehr dreidimensional machen kann oder dass eine Erinnerung sehr dreidimensional werden kann, nicht nur ein Schatten.

Ich finde in Ihren Büchern, zum Beispiel in Ihrem großartigen Roman »Die dunkle Seite des Mondes«, auch sehr viel von der schwarzen Seele der Romantik, von E. T. A. Hoffmann. Sind Sie ein Romantiker?

Ja. Man kann nicht 45 Jahre mit der gleichen Frau leben, ohne ein Romantiker zu sein.

Wie äußert sich das?

In der Liebe habe ich es ja schon gesagt. Aber auch der Wunsch, glauben zu können, und der Glaube sind etwas sehr Romantisches. Ich war ja ein Protestant, ich komme aus dem protestantischen Zürich, aber war dann vier Jahre in Fribourg in der Klosterschule. Meine Großeltern mütterlicherseits waren katholisch, und mir hat das immer viel besser gefallen: der Weihrauch und die ganze Romantik dieser Gottesdienste. Meine Frau, die katholisch erzogen wurde, hat sehr gelitten unter dieser Bedrohlichkeit, unter diesem Auge Gottes, das alles sieht, unter diesen Strafen Gottes und der Hölle. Ich habe das nicht so mitbekommen. Mein Roman »Der Teufel von Mailand« ist ja auch eine romantische Geschichte, ein Schauerroman eigentlich, eine Verneigung vor diesem Genre.

In Sachen Kleidung sind Sie ja ein Klassiker?

Ja, meistens.

Bedauern Sie den Verlust einer gewissen Etikette oder Eleganz in Stil- und Kleiderfragen?

Ich bedaure es nicht, ich akzeptiere es. Von mir aus kann sich jedermann so kleiden wie er will. Aber wenn ich in einem schönen alten Hotel bin, dann habe ich es nicht so gern, wenn man im Jogginganzug in den Speisesaal kommt. Am liebsten würde ich mich auch zu Hause zum Abendessen immer in den Smoking stürzen. Aber dann würde ich noch mehr beschimpft werden wegen der Kleidung, als jetzt schon. Beschimpft vielleicht nicht. Aber wenn über mich geschrieben wird, vor allem in der Schweiz, dann kommt immer: der Anzug, die Krawatte. Anzug- und Krawattenträger sind ja schon Schimpfwörter geworden. Ich sage ja auch nicht: Diese löchrigen Jeansträger. Man kann ja einen jungen Mann manchmal ein bisschen verspotten, wenn er immer in Krawatte auftritt, wie ich früher. Aber ich bin jetzt 75. Ich habe noch nie jemanden über einen 75-Jährigen sagen hören: Dieser Anzug- oder dieser Krawattenträger. In dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde, ist man doch über die modische Kritik hinweg, oder?

Ich finde es schade, dass sich 55-Jährige genauso anziehen wie 20-Jährige, z.B. bei H&M. Gewisse Dinge sollten der Jugend vorbehalten sein (und andere den Älteren). Ich düse ja auch nicht mit einem Roller durch die Gegend – was im Übrigen gefährlich ist, wie man am Beispiel unseres Finanzministers gesehen hat, der nach einem Sturz mit dem E-Scooter im Spital gelandet ist.

Ja. Ich finde schon, dass man mir das lassen soll. Es gibt Fotos von mir, die zeigen mich mit neun Jahren auf meinem ersten Fahrrad – und da habe ich schon Krawatte getragen. Und als ich ein kleiner Junge war, kam die Störschneiderin nach Hause und hat kleine Anzüglein gemacht. Das war früher so.

Auf Ihrer wunderbaren Website (martin-suter.com) kann man auch Ihre früheren Business-Class-Kolumnen nachlesen. Hat Sie der EU-Korruptionsskandal um Ex-Vizepräsidentin Kaili überrascht oder halten Sie das für die Folge unseres übersteigerten kapitalistischen Lebens und Denkens?

Beides. Es hat mich überrascht, weil ich eben ein Romantiker bin. Und ein Romantiker denkt an das Gute, auch der EU. Aber als ich jung war, war eine Milliarde eine unvorstellbare Zahl. Jetzt gibt es Leute, die verlieren 200 Milliarden Euro in ein paar Monaten, das ist noch unvorstellbarer. Ich glaube, es gibt neben der tatsächlichen Entwertung des Geldes auch eine symbolische Entwertung. Dann denkt man: Ich komme als Abgeordnete im EU-Parlament auf, sagen wir, 7000 Euro im Monat. Und jetzt bietet mir da jemand 150.000 an dafür, dass ich sage, ich halte es für eine gute Idee, in Katar eine Fußball-WM zu veranstalten – warum nicht? Es ist eine moralische Abwertung: Seit Leuten wie Johnson und Trump ist das nicht mehr schlimm. Man kann alles mit allen Mitteln machen. Es ist nicht mehr schlimm, wenn man sich ein bisschen etwas zahlen lässt, weil man das Geld gerade gut brauchen kann. Die moralische Latte liegt einfach viel niedriger.

Das hat man ja auch am Beispiel der österreichischen Innenpolitik gesehen, beim Ibiza-Skandal und bei der ÖVP-Korruptionsaffäre um den Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz: Der Glaube, dass man nicht erwischt wird, dass man unbesiegbar ist und alles tun und lassen kann, was man will – der hat tatsächlich etwas Trump-artiges.

Ja, ja, der Kurz war für mich auch immer ein Phänomen. Für viele Österreicher ja auch. Ich habe kürzlich ein Foto von ihm gesehen: Er ist dick geworden. Ich dachte zuerst, der sieht nur aus wie ein dicker Kurz. Und dann habe ich gelesen, dass es tatsächlich der Kurz war. Der hat wohl zugenommen. So ein eitler Mann, das muss ihn unglaublich treffen.

Zurück zu Ihrem Roman: Ob jemand Frisch oder Dürrenmatt, die Beatles oder die Stones mag – das habe er meistens erraten, sagt Dr. Stotz zu Tom. Wie ist das bei Ihnen? Die Beatles oder die Stones?

Die Beatles.

Dürrenmatt oder Max Frisch?

Dürrenmatt.

Welche österreichischen Autoren und Autorinnen kennen, schätzen Sie denn?

Wolf Haas schätze ich. Aber ich lese immer weniger, weil ich immer mehr schreibe. Joseph Roth habe ich immer sehr geliebt. Da ist alles drinnen.

Wie gefällt Ihnen der neue Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann, der ja Schweizer ist?

Er ist der Sohn eines guten Bekannten und ein guter Freund geworden. Ich kenne ihn und seine Frau, Melanie Kretschmann, schon lange. Er war ja ganz jung Direktor in Basel. Dann hat er alles aufgegeben und hat mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn eine Reise von Alaska bis Südamerika gemacht und ist bei uns in Guatemala vorbeigekommen. Ich habe mit Stephan Eicher ein Musical gemacht, das Singspiel »Geri«. Das hat Stefan Bachmann am Zürcher Schauspielhaus sehr schön inszeniert.

Sie haben, »als kleinen Protest gegen die Verrohung der Sprache«, auf Twitter ein Poesiepingpong initiiert, in gereimter Form zu tweeten begonnen (nachzulesen auch auf Martin Suters Website martin-suter.com). Die besten, lustigsten oder schönsten Verse werden jeden Tag auf Ihrer Website als animierte Pingpongspiele veröffentlicht.

Das macht mir sehr viel Freude, weil so viele Leute eingestiegen sind. Es gibt hunderte von Gedichten jetzt.

Wie wichtig ist es Ihnen, die neuen Medien zu nutzen? Erreicht man dadurch mehr und vor allem jüngere Leute?

Ich weiß nicht, ob ich mehr damit erreiche. Die meisten jungen Menschen habe ich nach wie vor mit »Lila, Lila« erreicht. Da war ich ganz weg, als zu den Lesungen so viel junges Publikum kam. Aber ich habe die Website gemacht, weil ich gemerkt habe, dass die Leute immer weniger Bücher lesen. Aber lesen tun sie immer alle auf dem Bildschirm. Und dabei hören sie noch Musik und schauen auch noch Filme. Ich wollte auch etwas machen, das man auf dem Bildschirm lesen kann. Es ist auch ein Medium für mich. Und es ist gut für mich, so ein Archiv zu haben und es wachsen zu lassen. Wenn dann der Tom meinen Nachlass ordnet, hat er es einfacher als beim Stotz.

Was bleibt am Ende eines Lebens?

Am Ende eines Lebens bleibt nichts. Jedenfalls für einen selber. Und für die anderen? – Von mir bleiben ein Haufen Anzüge, ein Haufen Krawatten, auch eine rechte Sammlung Manschettenknöpfe. Und ein paar Bücher, die ich geschrieben habe. Aber ich schreibe sie nicht für die Nachwelt. Ich schreibe sie schon für heute. Ich staune immer über die Briefwechsel der Literaten: Die haben ihre Briefe immer mit Kohledurchschlägen geschrieben. Die wussten schon beim Schreiben, dass das für die Nachwelt ist und nicht für den Fritz.

Martin Suter wurde am 29. Februar 1948 in Zürich geboren, wo er heute, nach Aufenthalten in Ibiza und Guatemala, wieder lebt. Er arbeitete als Werbetexter, Kolumnist, Reisejournalist und Drehbuchautor, ehe er 1997 seinen mit Gérard Depardieu verfilmten Roman »Small World« veröffentlichte. Es folgten »Die dunkle Seite des Mondes«, »Der Teufel von Mailand«, »Die Zeit, die Zeit«, »Montecristo« und die Krimi-Reihe um den Kunstdetektiv Allmen. Auf seiner Website martin-suter.com schreibt der Erfolgsautor u.a. seinen Bestseller »Lila, Lila« fort. Ab sofort als DVD erhältlich ist André Schäfers außergewöhnliche und berührende Dokumentation »Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit«.

—

Martin Suter

Melody

Diogenes, 336 S.

Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit. Ein Film von André Schäfer.

Studio: LEONINE, ab sofort als DVD erhältlich