Lena Müllers Debütroman kommt vermeintlich leise daher, sanft. Die gebürtige Berlinerin spielt souverän mit Sprache, sie hat einen Roman über das Verlassenwerden, über die Möglichkeit der Liebe und über zwei bei genauerem Hinsehen gar nicht so verschiedene Generationen geschrieben. Im Interview mit der Buchkultur erzählt sie über ihr Debüt „Restlöcher“. Foto: Franziska Wenzel.

Buchkultur: Sie kommen aus dem Hildesheimer Umfeld, haben bisher unter anderem das sprachmächtige „Jazz“werk Tram 83 aus dem Französischen übersetzt, was hat Sie bewogen, einen Roman zu schreiben?

Lena Müller: Meine Begeisterung vor, während und nach dem Studium in Hildesheim galt vor allem dem Hörspiel, meine Abschlussarbeit beinhaltete auch mein erstes Hörspiel. Am Ende des Studiums kam das Literaturübersetzen dazu, ebenfalls mit Begeisterung. Die letzten Jahre habe ich mich diesen beiden Formen (des Schreibens) gewidmet. Ich hatte eigentlich nicht vor, einen Roman zu schreiben – auch Restlöcher hatte ich mir anfangs als Hörspiel vorgestellt, eine Art lose Fortsetzung meines Hörspiels „Zum Tal abfallende Landschaften“, das in der Regie von Anouschka Trocker 2015 vom RBB und SR produziert wurde und in dem es Sando und Mili/ Mimi schon als Figuren gibt. Aber beim Schreiben an Restlöcher habe ich Lust bekommen auf andere Arten des Erzählens, ein freieres Spiel mit Innen- und Außenperspektive. Deshalb also doch ein (schmaler) Roman.

Waren es bestimmte Themen, die Sie besonders motiviert haben? Haben Sie literarische Vorbilder in dem Sinne, dass sie für den recht zurückhaltenden, einfachen Stil Inspiration waren?

Die Figuren Sando war ein Anfangspunkt, ein sanfter, irgendwie zögerlicher Junge, der mit dem Sehnen und Verlassenwerden beschäftigt ist, einerseits vom Fuchs, seinem Freund, andererseits auch, auf diffuse Weise, früher schon von Clara, seiner Mutter. Mich hat dieser Überhang interessiert: Ein Fehlen, das Sando vor Jahren oder Monaten fühlte und für das er keine Worte hatte, wirkt in der Gegenwart fort. Ich erinnere mich, dass es der Erzählsound von Terézia Moras Darius-Kopp-Trilogie (und auch schon vom Vorgänger Alle Tage) war, der mir Lust gemacht hat, selbst etwas anderes als Hörspiel zu schreiben, ihr meisterliches Spiel mit Innen- und Außensicht, das irgendwie banale und intime Geworfensein ins gesellschaftliche Getümmel. Was meinen Stil, diese Art Sätze etc beieinflusst hast, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall liebe ich knappe, verknappte Sätze, die an manchen Stellen unvermittelt ausschweifen. Diesen Sound finde ich auch bei Fiston Mwanza Mujila beispielsweise.

Gibt es stark prägende Vorbilder unter den zeitgenössischen Autor/innen für Sie – oder auch einfach beeindruckende Literatur der letzten Jahre?

Sehr begeistert haben mich im letzten Jahr Olivia Wenzel mit „1000 Serpentinen Angst“, Ocean Vuong, „Auf Erden sind wir kurz grandios“ und Annie Ernaux, „Die Scham“ in der großartigen Übersetzung von Sonja Finck. Ich denke, alle drei haben etwas gemeinsam, eine Art fragmentarisches Erzählen, das sich im Verlauf immer mehr verdichtet, Resonanzen schafft für Vielschichtiges wie Schmerz, Scham, Verbundenheit, Verweigerung.

Wie viel muss in einem Roman gesagt werden, wo soll man mit Auslassungen arbeiten?

Ich habe beim Überarbeiten meiner Texte eine Tendenz zur Verknappung, was dem Ganzen vielleicht stellenweise etwas Rätselhaftes gibt. Manchmal muss ich mich zwingen, überhaupt was stehen zu lassen. Ich mag Auslassungen, manchmal finde ich aber auch eine Überfülle an Details, lange Aufzählungen etc. großartig, ein sanfter Spott gegenüber dem Disparaten der Welt.

Protagonist Sando entspricht nicht gerade dem Bild eines „leidenden“ Verlassenen, er scheint sich damit abgefunden zu haben, dass Liebe einfach geht. Im Moment, als er verlassen wird, ist es ein Satz, an dem sich sein Gefühl zeigt: „Und wer zeigt sich solidarisch mit mir?“ Doch glaubt er an die Liebe. Ist das kein Widerspruch?

Sando ringt mit der Liebe, aber mehr innerlich. Letztlich bleiben sich alle Figuren auch verbunden, sie kommen und gehen, aber es kommt nicht zum Bruch. Keine von ihnen verletzt vorsätzlich eine andere, aber Verletzungen bleiben nicht aus. Also kein Widerspruch, würde ich sagen.

Kann man die Themen im Roman auch als Generationenfrage auffassen? Die Mutter kommt ja als sie jung ist, studieren will und Kinder hat, in den Konflikt, ob sie noch Feministin sein kann, wenn sie „bleibt“. Der Fuchs hingegen – natürlich unbeschwerter – geht einfach.

Klar, eine Generationenfrage. Zumindest in den urbanen Zentren (Westdeutschlands) hatte in den achtziger Jahren meiner Meinung nach Mutterschaft an Selbstverständlichkeit eingebüßt, Lebensentwürfe ohne Kinder wurden präsenter, damit war Clara konfrontiert, als sie ihr Herkunftsmilieu verlässt und gewissermaßen als Klassenwechslerin ein Studium aufnimmt. Gleichzeitig wurde auch das Verhältnis zwischen (feministischen) Müttern und ihren Kindern neu ausgehandelt, einerseits wurden Kinder mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen vielleicht anders ernst genommen, andererseits nahmen auch die Mütter ihre eigenen Wünsche (nach Bildung, beruflicher Weiterentwicklung etc.) mehr in den Blick, mit beidem sind Mili und Sando konfrontiert. Weil sie einander verbunden sind, auch abhängig voneinander sind, hat jede persönliche Entscheidung von Clara immer auch Auswirkungen Mili und Sando, das ist eine Verantwortung, aber es gibt Spielräume, wie genau die wahrgenommen werden kann.

„Die Möglichkeit zu gehen ist immer enthalten“ sagt die Mutter Klara am Ende. Das touchiert das vielzitierte „Commitment“, das in unserer und den jüngeren Generationen immer wieder schmerzlich vermisst wird. Braucht es Commitment eigentlich gar nicht?

Bestimmt braucht es Commitment, sonst ist es doch öde, oder? Gerade durch die Aushandlungen, Reibungsflächen zwischen Gemeinsamem und Eigenem wird es doch interessant. Denke ich.

In der Brandrede Sandos am Ende spricht er von der Einsamkeit, vom Sehnen, von der Angst, nicht mehr zu genügen – doch außer der Mutter hat ihm keiner in dem Lokal zugehört. Dann ist eine Frau kurz davor, aus dem Fenster zu springen. Das ist doch ein sehr hoffnungsloser Ausblick am Ende, oder?

Ja, das ist eher hoffnungslos und das entspricht Sandos Wahrnehmung und Gefühlslagen. Aber eigentlich spürt man da schon, dass er durch ist mit der Verzweiflung, dass er neuen Anlauf nimmt und dass es in der ganzen Tristesse durchaus Gelingendes geben kann und geben wird. So lese ich es.

Gibt es schon ein neues Projekt, ist etwas für die Zukunft geplant, das Sie beschäftigt?

Neben den Übersetzungen wirklich großartiger Texte, die mich zur Zeit sehr in Beschlag nehmen, entstehen wieder erste eigene Textfetzen, daran werde ich weiterschreiben. Freundschaft als Lebensweise, (soziale) Motherhood, solche Themen.

Unser Porträt von Lena Müller finden Sie in Buchkultur Ausgabe 195.

—

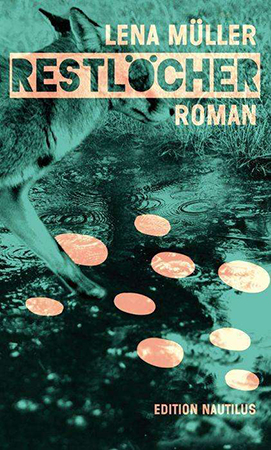

Lena Müller

Restlöcher

Edition Nautilus, 128 S.