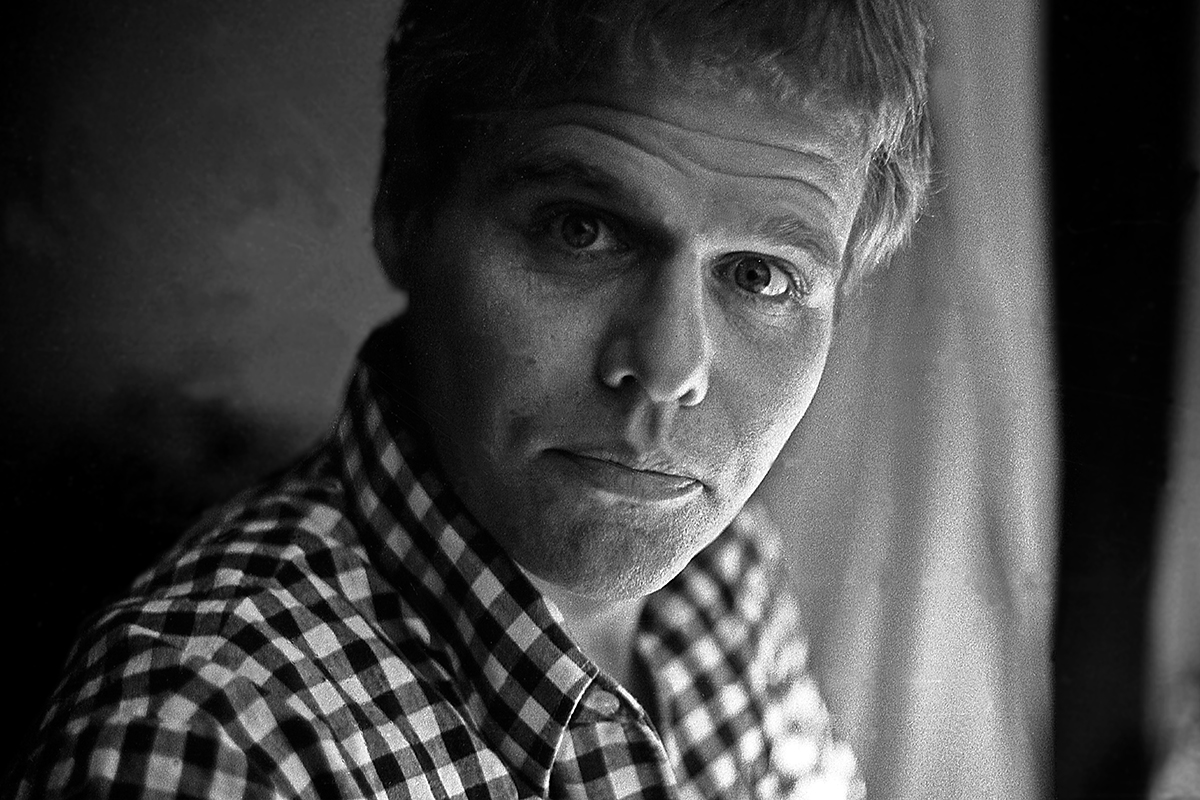

Vom Abgrund bis zum Engel: ein Band mit Christoph Meckels gesammelten Gedichten. Foto: Dietmar Bührer (1974).

Kaum ein anderer Lyriker der Nachkriegszeit hat mit solch einem Pathos und elogischer Gebärde die Toten besungen, das „Wetterleuchten“ des Meeres eingefangen, Francisco de Goya oder Johann Peter Hebel gehuldigt. Das Ernste und Himmlische liegt ihm wie das Profane und Komische. Eine „Ballade von Hiobs Misthaufen“ findet sich genauso in seinem Werk wie eine Hommage an die Kranken und Jenseitigen, deren tiefer Blick so viel mehr über das Reich der Lebenden als all der seiner Bewohner verrät. Wer diese kostbaren Gefilde der Lyrik vermessen möchte, dem sei nun der Band „Tarnkappe“ mit den gesammelten Gedichten des 1935 geborenen Schriftstellers in die Hand gegeben. Man schwebt geradezu durch sämtliche Tonlagen der Dichtung: durch hohe, bisweilen elegische Wortwolken bis hin zur flapsigen Ironie, wie man sie etwa auch von seiner zeitweisen und inzwischen verstorbenen Partnerin Sarah Kirsch kannte. Da verwundert es kaum, dass ein lyrisches Ich einmal seinen Schutzengel genervt zurückweist: „Ich kann den alten Ewigen nicht brauchen / und werde, vor er wieder nach mir brüllt / im Abgrund meiner Verse untertauchen“.

In der Sprache liegt eben das wahre Heil und der Trost eines in einem großen Gedichtoeuvre verwundenen Jahrhunderts der Krisen und Verwerfungen. Seine Texte verlieren sich nicht in Aporie und Lamento, sondern weisen darüber hinaus. Zugleich ist ihnen aber die Geschichte in Stimmungen und Gefühlen stets eingeschrieben. Denn „Wem bliebe verborgen: Schatten, ein Schatten liegt auf den Zeilen“.

—

Christoph Meckel, „Tarnkappe. Gesammelte Gedichte“ (Hanser).

Hg. v. Wolfgang Matz, 976 S.

Dieser Text erschien erstmals in Buchkultur 159, April/Mai 2015.